Pubblicato su Articoli vari | Leave a Comment »

Tante realtà sono cresciute e si sono rafforzate con il sostegno del commercio equo e solidale e vorrei proporre tre esempi scelti in continenti diversi, Africa, Asia, America latina, con prodotti molto differenti fra loro, ma che hanno in comune il coraggio e la tenacia di persone che cercano di creare opportunità di lavoro dignitoso ed indipendenza economica in zone dove è difficile liberarsi dalla povertà e dallo sfruttamento specialmente di donne e giovanissimi.

In Kenya opera la Undugu Society e già il nome è bello ed evocativo, perché in lingua kiswahili indica la solidarietà tra fratelli: si tratta proprio di un progetto rivolto ai giovani di Nairobi. La Undugu Society fu creata nel 1973 dal missionario olandese Arnold Grol, con lo scopo di aiutare i ragazzi di strada a Nairobi. Le prime iniziative di Undugu erano mirate ad alleviare la durezza delle condizioni che i ragazzi dovevano affrontare nella quotidianità: venivano loro dati cibo, abiti, educazione e formazione, assistenza medica ed i giovani erano ospitati in centri dove avevano luogo le diverse attività. Undugu negli anni ha diversificato l’approccio al problema dei ragazzi di strada con azioni più efficaci per aiutarli i giovani, iniziando anche a lavorare sul fronte della prevenzione. Questo significa intervenire nelle comunità locali, offrendo ai giovani che vi risiedono la possibilità di un lavoro. Si creano così le condizioni per trattenere nei luoghi d’origine i ragazzi, che altrimenti tendono a spostarsi nelle periferie della grande città alla difficile ricerca di un lavoro, finendo poi per fare vita di strada.

Attualmente all’organizzazione sono collegati circa 800 artigiani, fra cui una trentina di scultori ed infatti tra i prodotti più conosciuti e che si notano nelle botteghe del mondo ci sono vari oggetti in pietra saponaria. Il Kenya è la maggior riserva mondiale di questo materiale, concentrato presso la città di Kisii (è conosciuta infatti anche come “pietra di Kisii”). La pietra saponaria viene estratta dalle cave e bagnata, per renderla morbida e facile da lavorare. Una volta asciugata, si rifinisce a graffito o con cera, per esaltare l’effetto delle venature e i colori che vanno dall’avorio, al marrone, all’oro, e dal ruggine, al rosa, al grigioverde. Sono ormai famose le statuine danzanti e gli abbracci stilizzati. L’attività di produzione artigianale e commercializzazione condotte da Undugu, oltre a creare lavoro e reddito per le persone coinvolte, aiuta a sostenere i programmi di formazione ed educazione rivolti ai ragazzi in condizioni familiari precarie o di totale abbandono. Non a caso il motto di Undugu è “Don’t give them money, give them education”, ossia “non dare dei soldi, ma piuttosto un’educazione”.

Selyn, invece, è un’organizzazione privata sorta più di recente, nel 1994, per iniziativa di una signora cingalese, Sandra Wanduragala, di professione avvocato. Inizialmente contava solo su tre piccoli laboratori dotati di telai a mano. Con il tempo l’iniziativa ha avuto successo ed i laboratori hanno coinvolto sempre più artigiane ed artigiani, fino a 400 circa. Oggi Selyn è riuscita a strutturare centri di tessitura anche nelle aree rurali dello Sri Lanka agevolando in questo modo le comunità isolate. L’obiettivo di Selyn è di creare occupazione nei villaggi marginali, dove invece la maggior parte degli abitanti è costretta a trasferirsi in cerca di lavoro verso la capitale Colombo, trovando problemi simili a quelli appena descritti per Nairobi, o spesso emigrare all’estero.

Gli artigiani coordinati da Selyn producono specialmente giocattoli di stoffa, tessuta a mano su telai tradizionali. Attraverso questi prodotti innovativi, Selyn ha ridato fiato alla tradizione cingalese del telaio a mano, messa in crisi sul mercato internazionale a causa della concorrenza indiana e poi cinese. Interessante notare come i giochi, spesso disegnati personalmente da Sandra Wanduragala, siano realizzati nel rispetto della normativa europea sulla sicurezza e sottoposti alle necessarie prove di laboratorio. Grazie all’intuito di produrre giochi e non semplici tessuti, Selyn è riuscita a non far scomparire l’arte della tessitura cingalese, anzi ha contribuito al miglioramento qualitativo e dei metodi di fabbricazione, per adeguarsi alle norme europee sui prodotti, che altrimenti non potrebbero essere venduti da noi. In questo modo e con il sostegno dei progetti di sviluppo di CTM-Altromercato sono state aggiungente competenze tecniche prima inesistenti, restituendo valore e dignità sia a chi lavorava da generazioni al telaio, sia ai giovani ed alle giovani che stanno imparando.

L’ultimo caso scelto è Minka: un’organizzazione molto vasta capace di coinvolgere una sessantina di gruppi e cooperative di produttori, che raccolgono addirittura alcune migliaia di artigiani. Il termine minka appartiene alla lingua andina quechua e si può tradurre come “lavoro comune e scambio”, ma indica anche le terre che appartengono alla comunità, esprimendo in sostanza l’idea di una collettività che conduce una vita in comune e si aiuta reciprocamente, seguendo uno dei principi fondamentali nell’organizzazione sociale delle popolazioni andine. Minka era rivolta inizialmente solo a gruppi di donne che realizzavano abbigliamento in alpaca, ma presto iniziò a coinvolgere altre realtà produttive proseguendo con gli anni nell’allargamento progressivo della propria rete di produttori di base. Minka ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle comunità a cui appartengono i suoi gruppi di artigiani in maniera sostenibile e rispettando sempre le radici culturali andine. Per raggiungere questi obiettivi Minka stimola la rottura del circolo di povertà degli artigiani, corrispondendo prezzi adeguati per i prodotti e promuovendo lo sviluppo delle comunità attraverso la creazione di gruppi autonomi ed autogestiti. Minka lavora con un’ampia base di artigiani che usano molte tecniche diverse applicate ad una varietà di prodotti locali. Nel suo assortimento sono quindi presenti esempi di numerose tradizioni artigianali delle Ande, con i loro materiali tipici come la terracotta, la ceramica e la lana di alpaca. Ctm-Altromercato importa da Minka abiti, accessori, decorazioni e diversi oggetti in ceramica, come vasi, strumenti musicali e presepi, i cui personaggi hanno una forte connotazione ed ambientazione andina.

L’ultimo caso scelto è Minka: un’organizzazione molto vasta capace di coinvolgere una sessantina di gruppi e cooperative di produttori, che raccolgono addirittura alcune migliaia di artigiani. Il termine minka appartiene alla lingua andina quechua e si può tradurre come “lavoro comune e scambio”, ma indica anche le terre che appartengono alla comunità, esprimendo in sostanza l’idea di una collettività che conduce una vita in comune e si aiuta reciprocamente, seguendo uno dei principi fondamentali nell’organizzazione sociale delle popolazioni andine. Minka era rivolta inizialmente solo a gruppi di donne che realizzavano abbigliamento in alpaca, ma presto iniziò a coinvolgere altre realtà produttive proseguendo con gli anni nell’allargamento progressivo della propria rete di produttori di base. Minka ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle comunità a cui appartengono i suoi gruppi di artigiani in maniera sostenibile e rispettando sempre le radici culturali andine. Per raggiungere questi obiettivi Minka stimola la rottura del circolo di povertà degli artigiani, corrispondendo prezzi adeguati per i prodotti e promuovendo lo sviluppo delle comunità attraverso la creazione di gruppi autonomi ed autogestiti. Minka lavora con un’ampia base di artigiani che usano molte tecniche diverse applicate ad una varietà di prodotti locali. Nel suo assortimento sono quindi presenti esempi di numerose tradizioni artigianali delle Ande, con i loro materiali tipici come la terracotta, la ceramica e la lana di alpaca. Ctm-Altromercato importa da Minka abiti, accessori, decorazioni e diversi oggetti in ceramica, come vasi, strumenti musicali e presepi, i cui personaggi hanno una forte connotazione ed ambientazione andina.

Per sintetizzare questi tre casi esemplari dell’artigianato del Sud del mondo reso familiare a tutti dal commercio equo e solidale, vi propongo una citazione del premio Nobel per la pace nel 2006 Muhammad Yunus: “I poveri possono da soli creare un mondo libero dalla povertà: tutto ciò che dobbiamo fare è liberarli dalle catene con le quali sono stati imprigionati”.

Testo rielaborato da una conversazione, a cura dell’Associazione Mosaico, trasmessa dalla RAI Regionale del Friuli Venezia Giulia nel febbraio 2011

Pubblicato su Trasmissione dell'Accesso | Leave a Comment »

E’ detta legge sui salari minimi quel tipo di legge che impone un tetto salariale sotto il quale il datore di lavoro non può scendere. Da tempo diffusa in America ed Europa, molto si preme oggi per una sua diffusione su scala massiccia, addirittura mondiale. Eppure, non tutti sono d’accordo: serpeggia il dubbio, tra certi economisti, che questo tipo di leggi, più che essere inefficaci, finirebbero addirittura per risultare dannose. Una facile obbiezione, mossa dal liberismo alla legge sul salario minimo è che, imponendo un tetto salariale, si finisce inevitabilmente per ridurre l’occupazione. Se un paese come il Guatemala, ragionano i liberisti, con un dato livello d’occupazione e dei salari molto bassi, decide di imporre, per legge, un minimo salariale più alto, che dia dignità ai lavoratori guatemaltechi, il risultato gli si ritorcerà contro: le imprese concederanno sì salari più alti, ma per farlo, dato che la spesa in salari è fissa, dovranno ridurre il numero di lavoratori. E nel mirino del licenziamento finiranno inevitabilmente gli impiegati meno qualificati e la manodopera appartenente a minoranze ingiustamente discriminate, quali i lavoratori disabili o di etnie in minoranza. Fu con questi pensieri in mente che Milton Friedman sbottò clamorosamente, in una conferenza diventata ormai celebre, che la legge sui salari minimi era la legge più razzista che avesse mai conosciuto. Eppure la necessità di un salario minimo non sindacabile, tale da permettere al lavoratore una vita sana e dignitosa, è sempre stato uno dei principi fondamentali del Commercio Equo e Solidale. Stiamo forse condannando i lavoratori del Sud del Mondo alla nullatenenza ed alla discriminazione, proprio due dei mali contro i quali ci affanniamo tanto calorosamente a combattere?

Di fronte al problema il volontario in bottega tende a reclinare sulle motivazioni ideologiche. Davanti al politico di turno che ripete con arroganza che il lavoro non è un diritto ma un fattore produttivo -e che il salario va quindi fissato a qualsiasi livello le due parti siano disposte a concordarlo, come un qualsiasi prezzo di mercato- il volontario risponde determinato che invece il lavoro è un bene in sé, e che va tutelato al di là della sua importanza nella catena produttiva. Certo, molti di noi sono disposti a tollerare una certa differenza salariale tra manodopera qualificata e non; essa stimola un po’ di sana competizione e retribuisce maggiormente le mansioni più delicate ed importanti, quelle che richiedono l’assunzione di responsabilità e rischi maggiori. Ma chi sarebbe più disposto a sostenere che le responsabilità, la maggiore produttività e la “delicatezza dell’incarico”, giustifichino le differenze salariali tra un dirigente della Leman Brothers ed un professore di liceo? 4500: è la cifra sorprendente degli anni che occorrerebbero a quest’ultimo per mettere da parte il salario annuale del primo. Per lungo tempo ci è stato raccontato che stipendi, rimborsi e compensi straordinari erano dovuti al fatto che il lavoro delle classi dirigenti era un lavoro più importante e di “migliore qualità”: essendo sofisticato e difficile, -altamente qualificato è il termine che andava più in voga- contribuiva a creare, nella catena produttiva, un maggior valore. Dopo le tempeste finanziarie che hanno travolto Europa ed America, ormai persino i liberisti non ne sono più tanto convinti. Forse non è poi così assurda l’idea che la causa della crisi vada ricercata proprio in quest’atteggiamento elitario nei confronti del lavoro, questo trattarlo come una semplice merce, quasi come il prodotto di un qualsiasi macchinario. Sia essa vera causa o no, la situazione è ormai così critica da non trovare più giustificazione in nessun ragionamento economico: si tratta semplicemente di persone che, approfittando della propria posizione di forza, si sono appropriate di fette indebite della ricchezza altrui.

Ma al di là delle differenze ideologiche e dell’opportunità, anche politica, dell’uso di certe terminologie brutali, il problema è più profondo, e resta in realtà irrisolto: per quanto sia giusto eticamente riconoscere al lavoratore un salario dignitoso, è poi così conveniente imporlo per legge? Se fosse vero che, così facendo, si finisce per condannare i lavoratori più deboli al licenziamento, (per far fronte ai costi maggiori -ammonisce il liberista- le imprese finirebbero sicuramente per tagliare sul personale) allora l’unico risultato che otterremmo sarebbe trasferire ricchezza ai poveri rubando dai poverissimi, e la redistribuzione della ricchezza si concluderebbe in un tragico epilogo.

E tuttavia si può osservare che anche sul piano meramente economico l’obbiezione del liberista non appare poi così scontata. Prima di tutto essa si basa sul presupposto che le imprese non ridurranno i margini (i profitti che traggono dall’attività produttiva). Se la spesa per il singolo salario aumenta a forza di legge, l’impresa sarà costretta a licenziare solo se appunto è intenzionata a tenere costanti i costi in salari. Se invece è disposta a sobbarcarsi un costo maggiore e a ridurre il margine sul singolo prodotto, riducendo così i profitti, allora i due effetti si compenseranno, ed il risultato potrebbe essere addirittura una occupazione maggiore. Perché mai i liberisti sono così convinti che una riduzione volontaria dei profitti da parte delle aziende sia un’impresa impossibile? Mero cinismo, pensano alcuni. Schietto realismo, risponderebbero loro. Malafede, sarebbe tentato d’aggiungere qualcun altro.

Sia come sia, i progetti di commercio equo sparsi per tutto il mondo hanno dimostrato che una realtà diversa è possibile. La filiera equa e solidale si basa sul principio che i margini di ciascun partecipante debbano essere contenuti, e più o meno uguali. In questo modo gli importatori solidali, Altromercato ed altri, hanno potuto aumentare le retribuzioni di tutti i partecipanti del Sud del Mondo senza per questo essere costretti a tenere ridotte le assunzioni: gli stipendi dei dirigenti ed i profitti sono stati semplicemente tagliati. Ed il tutto è stato fatto volontariamente. C’è di più: assumere più lavoratori, sia a Sud che nelle botteghe del mondo, è uno degli obbiettivi che tutti quanti, dal piccolo produttore al Mosaico a Trieste, ci impegniamo a perseguire. L’occupazione è stata quindi semmai aumentata, non diminuita, dal commercio equo.

Certo quindi, da un certo punto di vista, hanno ragione i liberisti: non è sufficiente fare le cose per legge. Un decreto che imponesse un aumento degli stipendi a forza, si risolverebbe semplicemente in una miriade di licenziamenti. Ma perché mai ciò dovrebbe scoraggiarsi e farci mollare tutto, ripiegando sul solito “lasciar fare al mercato”? Ben lontano dall’essere un esempio di come una regola, applicata al mercato, fallisce, ciò è invece il motivo per cui, oltre a farlo per legge, è necessario, da parte di tutti gli agenti dell’economia, un profonda rivoluzione culturale: occorre che la legge sia riconosciuta, fatta propria ed interiorizzata. Il commercio equo e solidale, agendo nella sua veste commerciale in un mercato libero come proposta alternativa ai canali tradizionali, contribuisce ogni giorno a creare questa opportunità. Nel farlo, si pone come concorrente all’impresa tradizionale, in un meccanismo di libera scelta su cui nessun economista avrebbe niente da eccepire. Al contempo, sensibilizzando, divulgando e lavorando sul fronte culturale, fa sì che l’esigenza di una rivisitazione dei margini, aumentando i salari dei piccoli produttori e riducendo quelli dei dirigenti al vertice, diventi una necessità sentita da tutti e condivisa; ciò affinché l’azione risulti veramente efficace ed il modello solidale si diffonda. Il tutto avviene secondo le leggi dell’economia in un mercato libero.

Ben lontano dall’essere quindi una critica al nostro lavoro, l’insufficienza di una legge che imponga salari minimi è invece uno dei motivi per cui il Commercio Equo è ancora necessario.

Pubblicato su Articoli vari | 1 Comment »

Qualche mese fa in una trasmissione dell’accesso alla RAI del FVG abbiamo raccontato come il commercio equo e solidale sostiene concretamente il rispetto dell’ambiente e l’agricoltura biologica. Sono due temi molto sentiti e strettamente correlati, ma ci si può chiedere come attività, che hanno come primo scopo l’accesso dei produttori emarginati del Sud del mondo ai mercati dei paesi più ricchi, riescano anche a dare un contributo alla salvaguardia ambientale ed all’agricoltura biologica.

Se guardiamo alla carta italiana dei criteri del Commercio Equo e Solidale, si tratta di un approccio alternativo al commercio convenzionale: esso infatti promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l’ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l’educazione, l’informazione e l’azione politica. Fra i dieci principali obiettivi del movimento ne vorrei citare almeno tre, che mi paiono i più pertinenti: migliorare le condizioni di vita dei produttori aumentando le opportunità di mercato, pagando un prezzo migliore ed assicurando continuità nelle relazioni commerciali; proteggere i diritti umani attraverso giustizia sociale, sostenibilità ambientale e sicurezza economica; promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse naturali. Sembra tutto previsto!

Passando ad un caso concreto, era arrivata in Italia, per una serie di visite nelle Botteghe del Mondo, Boonjira Tanruang che è stata anche a Trieste per raccontare come opera in Tailandia la sua organizzazione, che si chiama Green Net, ovvero rete verde. Si tratta di una cooperativa sociale che si basa sui principi del commercio equo e dell’agricoltura biologica. La coltivazione principale è quella del riso in cui sono coinvolti circa 1300 piccoli agricoltori raggruppati in 14 cooperative di primo livello, in gran parte nelle province orientali del paese. Ma è interessante notare che al riso si affiancano l’aloe vera, la frutta, le more di gelso e la seta, il cocco, le erbe aromatiche e medicinali, perché così si evitano le monocolture intensive. E qui anche noi europei abbiamo molto da imparare, o forse solo ricordare nozioni dimenticate. Ad esempio, la diversificazione dei prodotti a cominciare dalle varietà di riso Jasmine detto anche Hom Mali, bianco aromatico, integrale, rosso e nero, il latte e l’olio di cocco, il caffè, permette di ridurre i rischi per gli agricoltori perché consente ricavi in momenti diversi dell’anno e non concentrati su un solo raccolto che potrebbe andar male. La scelta di produrre con metodi biologici consente anche di spuntare prezzi più elevati perfino sul mercato interno tailandese, dove si vende il 25% circa del totale, perché si sta ampliando la fascia di popolazione che ha disponibilità economiche e sensibilità per il rispetto dell’ambiente. Curioso è il fatto che, oltre a dare una formazione sulle normative internazionali che disciplinano i prodotti biologici, ora si devono addestrare gli agricoltori che vogliono passare al biologico a riscoprire le tecniche di coltivazione che usavano anche i nostri padri ed i nostri nonni. Infatti la modernità globalizzata aveva portato gran parte dei coltivatori ad adottare tecniche convenzionali con largo impiego di fertilizzanti chimici, fitofarmaci e diserbanti, per cui la novità dei prodotti biologici è invece un ritorno alla saggezza tradizionale, assistita ai giorni nostri da molte conoscenze scientifiche in più. In fondo si tratta di praticare la rotazione delle colture sui terreni per non isterilirli, di utilizzare solo concimi organici e di evitare l’uso di prodotti chimici, sia come fertilizzanti che come fitofarmaci. Questo ha tutta una serie di ricadute positive per l’ambiente e per le condizioni di vita delle comunità.

La rotazione delle colture e la presenza costante di alberi da frutta ed erbe aromatiche favoriscono il mantenimento della biodiversità, che viene invece drasticamente ridotta dalle monoculture, specialmente se basate su organismi geneticamente modificati, e dall’uso di diserbanti. L’uso dei concimi organici richiede di affiancare alla coltivazione l’allevamento di bovini, suini e pollame per poter disporre di letame e pollina, ma in questo modo può essere variata ed arricchita l’alimentazione con carni, latte e uova. Gli alberi che sono piantati lungo i bordi delle risaie migliorano il microclima e con le loro radici consolidano i terreni, le piante erbacee spontanee che crescono fra un ciclo di coltivazione e l’altro proteggono a loro volta i terreni fertili, anzi si possono favorire piante che sviluppano sostanze che sono dei fitofarmaci naturali. Naturalmente bisogna insegnare ai coltivatori come fare per produrre del buon compost dai residui vegetali, come e quando dosare bene il concime organico, come utilizzare nel modo più efficace l’acqua, come usare metodi biologici di controllo delle malattie delle piante. Fra l’altro queste buone pratiche consentono di affrontare meglio le fluttuazioni climatiche, anche perché se si può contare su coltivazioni diverse non tutte risentiranno allo stesso modo dei periodi caldi e più secchi della norma oppure di piogge intense. Inoltre, nel periodo secco invernale, fra un ciclo e l’altro del riso, sugli stessi terreni si possono coltivare ortaggi che hanno un ciclo molto breve. Le rese produttive sono inferiori rispetto a quelle dell’agricoltura intensiva convenzionale, con costi per unità di prodotto più elevati e qui diventa importante il ruolo del commercio equo e solidale che assicura la continuità degli acquisti a prezzi che coprono tutti i costi di produzione e lasciano margini per migliorare la sostenibilità del sistema. Un tipo di investimento interessante è costituito dai vivai comuni dove avviene la fase di germinazione dei semi, per fornire poi a tutti le piantine da trapiantare. In questo modo la cooperativa si rende indipendente dai grandi gruppi che vendono in tutto il mondo le loro sementi brevettate e spesso geneticamente modificate e così evita di ridurre ancora di più la biodiversità. Mi pare che questo sia un caso esemplare di sussidiarietà e non solo di solidarietà, infatti da un lato il commercio equo e solidale permette a Green Net la vendita dei prodotti ad un prezzo corretto, in una relazione commerciale stabile che prevede anche meccanismi di prefinanziamento, dall’altro lato i clienti consumatori possono acquistare prodotti sani e di ottima qualità, sapendo che l’ambiente viene ben preservato nelle aree di coltivazione, anche se non sono grandissime, ma tutto l’ecosistema del pianeta è così strettamente connesso che ogni piccolo contributo conta!

Pubblicato su Trasmissione dell'Accesso | Leave a Comment »

Passati cinque anni di crisi, è ormai opinione comune che il sistema finanziario sia il maggiore responsabile dei tempi difficili che stiamo vivendo. All’estero appaiono più indecisi, e continuano a credere che la crisi europea sia da attribuire in gran parte ai difetti grechi ed italiani. Ma ormai anche in America si fa strada l’idea che trent’anni di sistematica deregolamentazione finanziaria, iniziata con Reagan e promossa dal premio nobel per l’economia Milton Friedman e la sua Scuola di Chicago, non siano stati poi una così buona idea. Nei summit europei, il dibattito è sempre più acceso. Nel susseguirsi ormai continuo di critiche e condanne, non dobbiamo però cadere nell’errore di condannare tutto il sistema finanziario in sé. L’atto di prestare denaro, anche a tasso di interesse, è invece un’attività che risale alla notte dei tempi e che ha contribuito allo sviluppo della nostra cultura: ci piaccia o meno, le banche saranno sempre necessarie, almeno se vogliamo continuare a vivere secondo gli standard attuali. Se vogliamo addirittura migliorare la condizione di vita delle popolazioni a Sud e consentire lo sviluppo dei paesi più poveri, la finanza diventa ancora più essenziale nelle sue forme di prefinanziamento e microcredito, strumenti di cui anche il commercio equo fa largo uso. Tuttavia è indubbio che la finanza, così com’è, non va bene, e va profondamente rivista e regolamentata. Al di là dei derivati quindi, la questione più spinosa ma anche la più difficile da affrontare, cos’è che si potrebbe fare per migliorare il sistema attuale?

e continuano a credere che la crisi europea sia da attribuire in gran parte ai difetti grechi ed italiani. Ma ormai anche in America si fa strada l’idea che trent’anni di sistematica deregolamentazione finanziaria, iniziata con Reagan e promossa dal premio nobel per l’economia Milton Friedman e la sua Scuola di Chicago, non siano stati poi una così buona idea. Nei summit europei, il dibattito è sempre più acceso. Nel susseguirsi ormai continuo di critiche e condanne, non dobbiamo però cadere nell’errore di condannare tutto il sistema finanziario in sé. L’atto di prestare denaro, anche a tasso di interesse, è invece un’attività che risale alla notte dei tempi e che ha contribuito allo sviluppo della nostra cultura: ci piaccia o meno, le banche saranno sempre necessarie, almeno se vogliamo continuare a vivere secondo gli standard attuali. Se vogliamo addirittura migliorare la condizione di vita delle popolazioni a Sud e consentire lo sviluppo dei paesi più poveri, la finanza diventa ancora più essenziale nelle sue forme di prefinanziamento e microcredito, strumenti di cui anche il commercio equo fa largo uso. Tuttavia è indubbio che la finanza, così com’è, non va bene, e va profondamente rivista e regolamentata. Al di là dei derivati quindi, la questione più spinosa ma anche la più difficile da affrontare, cos’è che si potrebbe fare per migliorare il sistema attuale?

Innanzi tutto occorre sicuramente ripensare gli stipendi ed i premi che i vertici del mondo finanziario percepiscono, spesso aumentati dalla facilitazioni fiscali di cui godono. Riguardo a ciò lo stesso Warren Buffett, ora primo azionista di Coca Cola e terza persona più ricca del mondo, ha più volte ripetuto che le agevolazioni di cui gode sono, parole sue, un’ingiustizia. Gli investimenti finanziari, anche speculativi, sono la fonte di reddito meno tassata: sui cosiddetti capital gains, i guadagni originati dalla differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto di un titolo, la tassa in Italia è del 20%; non vi sono invece tasse sulle operazioni di compravendita di titoli. Il confronto con l’economia reale è impressionante: per ciascun dipendente un imprenditore versa in tasse e contributi un importo circa pari allo stipendio netto. Vale a dire che il costo del lavoro per un imprenditore risulta il doppio della retribuzione percepita dal lavoratore. Con una situazione del genere, gli investimenti finanziari risultano inevitabilmente i preferiti, e tutta l’attività manageriale finisce quindi per concentrarsi sull’economia finanziaria, a discapito di quella reale!

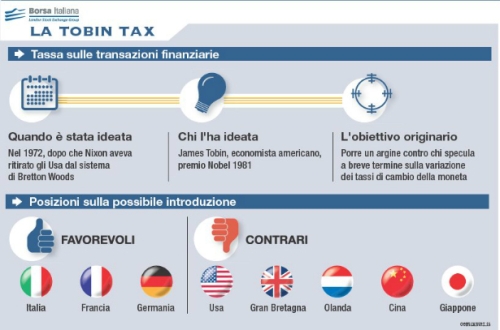

Un secondo problema con cui ci troviamo ormai ad avere a che fare sono i volumi delle operazioni finanziarie: essi sono ormai decine di volte quelli dell’economia reale, anche per l’uso di derivati e del trading ad alta frequenza, ossia l’uso di programmi informatici per comprare e vendere titoli ed azioni ogni secondo. Ciò è ormai diventato una prassi che distorce il sistema permettendo ogni genere di speculazioni. Proprio per questo si fa sentire molto l’esigenza di una nuova tassa, sul genere di quella proposta dal premio Nobel James Tobin quarant’anni fa. La tassa, se applicata, scatterebbe ogni volta che qualcuno compra o vende un prodotto finanziario, andando così a colpire non solo i guadagni ottenuti ma il valore di tutte le transazioni, comprese quelle in perdita. Si obbietta che ciò, rendendo più difficile ogni tipo di transizione, anche quelle non speculative, finirebbe per paralizzare il mercato e colpire anche l’economia reale, bloccando investimenti a progetti utili e significativi. Proprio per questo però la Tobin tax è stata concepita già all’origine come molto piccola. Una tassa dello 0,05% o dello 0,01%, ad esempio, risulterebbe quasi insignificante per chi fa investimenti importanti nell’economia dei beni tangibili: il dover pagare, su 100.000 euro, lo 0,05% in più, ossia 50 euro, non bloccherà certo una famiglia o un’impresa dal finanziarsi in banca per l’acquisto di un appartamento o di un macchinario. Viceversa la tassa diventa un problema per chi scambia ogni minuto, addirittura ogni secondo, piccole e grandi quantità di denaro. Gli effetti della tassa in questi casi si sommano, scoraggiando gli speculatori. La Tobin Tax non ridurrebbe quindi gli investimenti nell’economia reale, ma sarebbe un deterrente verso la speculazione e gli scambi ad alta frequenza gestiti automaticamente dai computer. Verrebbe così posto, finalmente, un “limite di velocità” alle borse ed ai mercati virtuali.

Un’obbiezione che si muove molto spesso alla Tobin Tax è che essa, per essere efficace, andrebbe applicata a livello mondiale. Altrimenti gli speculatori semplicemente “fuggirebbero” dal paese che la applica per spostarsi su altri mercati, dando vita ad una fuga di capitali. In realtà “fuggire” da un paese, anche per uno speculatore, non è così semplice, ma è senz’altro vero che, per avere una reale efficacia, la tassa andrebbe applicata quanto meno in tutta l’Europa. Ed è anche vero che ormai i politici sembrano essersi accorti di tale necessità: la Germania si è dichiarata pronta ad applicarla a livello europeo, il nostro governo sembra dello stesso avviso, avendo Monti spostato la posizione italiana da un no incerto ad un sì sempre più deciso. La Francia ha scelto di non aspettare: la tassa è già in vigore da agosto. Solo la Gran Bretagna appare contraria. Una futura applicazione appare ormai quasi come una certezza: resta però da decidere quando.

La Tobin Tax, un maggior carico fiscale sul settore finanziario (per alleggerire quello reale, già così martoriato); e poi tagli agli stipendi degli alti dirigenti della finanza, assieme ad una profonda regolamentazione dei derivati e degli altri strumenti finanziari. Molte sono le cose che si potrebbero fare per migliorare la situazione. Occorre però avere la volontà di farle.

Pubblicato su Trasmissione dell'Accesso | Leave a Comment »